北海道には忠類川という、日本で初めて川でサケ釣りができるようになった場所があります。

その公式サイトには、丁寧にサケ釣りに適したタックルや釣り方の説明が書いてあります。

国内ではちょっと独特な釣りなので、とても参考になり便利なものです。

しかし、私は前々からこの説明のフライフィッシングの項目が、少しおかしいんじゃないかと思っています。

説明になっていないのでは。

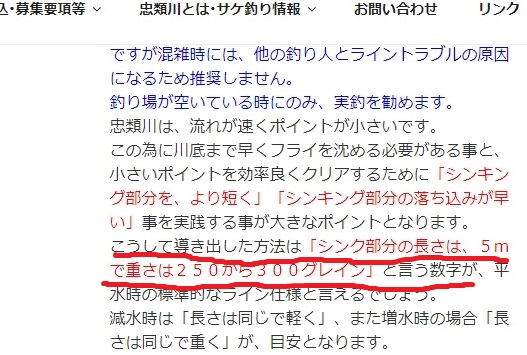

フライフィッシングの釣り方のページを開くと、使用するラインのところにこのような記述があります。(2019年2月現在)

お薦めのシンクティップラインのティップ部分のメートルとグレインが書かれていて、これがベストなのだそうです。

しかし、これを読んだ多くの人は、「どういうラインを使えば良いのか、よく分からない!」と突っ込みを入れたくなるのではないでしょうか。

それは、ティップ部分の長さが書いてあるのは分かるとしても、後はグレインしか書かれていないことが、少しおかしいからです。

グレインというのは重さの単位です。フライラインというものは、同じ重さでも様々な沈む速度(シンクレート)のものが存在します。

そして、その沈む速度は、タイプやips(一秒で何インチ沈むか)で表されています。

ここに書かれているシンクティップラインというもののティップ部分も、ラインによって沈む速度は違い、製品ごとにちゃんと明記されています。

ですから、このお薦めの記述の通りのティップの長さと重さのラインでも、製品によって沈む速度はばらばらになるわけで、そのベストだという数値は、あくまでその人が特定のラインを使った時の数値であり、長さと重さだけ書かれていても読んだ人には何の参考にもならないのです。

もしもちゃんと説明するなら、ティップのシンクレートのタイプかipsを併記するべきでしょう。

ここまで書いて初めて、どういったラインなのか説明したことになります。

いまいちどんなラインが良いのか分からないまま読み進めていくと、いくつかの具体的な商品名と一つだけタイプの明記されたラインが書かれています。

これらの商品の仕様をそれぞれ調べれば、ようやくどういったラインを使えば良いのか読者は分かるわけですが、あまりにも不親切すぎるのではないでしょうか。

どうしてこうなった。

こういった記述は、確か古いホームページの時代から、結構長く続いている気がします。

誰かおかしいと言う人はいないのでしょうか。かなり見る人の多いページのはずなのに不思議なものです。

また、実際にこの川で出会った釣り人が、ラインの沈ませ具合の話題の時に、この記述と同じように「私は~グレインのライン」と自分のラインを自身満々で説明していました。

ルアーのスプーンを使っていて、「私は何グラム」と言うならまだ分かりますが、フライラインの重さだけを言っても、沈ませ具合の何の説明にもなっていません。

もしかしたらこの人は、グレインがただの重さの単位であると分かっていないのかもしれないと、私は思ってしまいました。

このような現象を目の当たりにすると、「カタカナを使って、それらしく説明しているわりには、ちゃんと物事を理解していない人」がフライフィッシングをする人の中には居るのではないか、と疑いたくなってきてしまいます。

実際には、これらの現象は、昔売られていたグレイン表示が商品名のようになっていた特定のラインのことを指しているのでしょうが、それにしたってそんな物はもう何十年も売られていない物ですし、ラインのシンクレートを説明する時にグレインだけを使うのは、現代ではありえないくらい不親切で頭が悪い行動でしょう。

これ以外にも、専門用語を使う割には説明が説明になっていない釣り人を、たまに見かけることがあります。

フライフィッシングにまつわる様々な用語や現象について分かっているふりをしていて、実はあまり分かっていない人も居るのではないでしょうか。

このような出来事に出会う度に、パッと見、知的な雰囲気を醸し出しているジャンルの釣りですが、実はそうでもないのかもしれないと、思わずにはいられません。